破局高端材料"卡脖子":光敏聚酰亚胺的突围之路

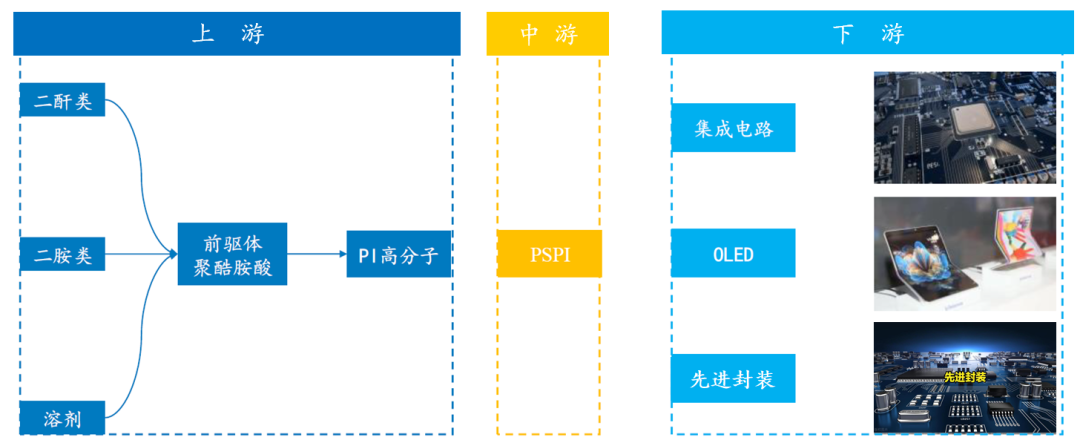

聚酰亚胺(PI)是主链上含有酰亚胺环的一类芳杂环高分子化合物 ,是目前工程塑料中耐热性最好的品种之一,广泛应用在航空航天、电子电器、半导体等领域。

PSPI,全称为“光敏性聚酰亚胺”(Photosensitive Polyimide),这种材料结合了聚酰亚胺的优良的物理和化学性能,以及光敏材料的特性。PSPI类似于光刻胶,在紫外光、α射线、X射线等的辐射下,被照射部分的结构会发生变化,能够溶解在相应溶剂中,可以用于制作精密的图案。

重塑电子制造底层逻辑

与传统聚酰亚胺(PI)相比,PSPI的核心突破在于将光刻胶功能与介电材料属性合二为一——传统PI需先涂覆光刻胶完成图形化后蚀刻,而PSPI可直接通过光刻形成精密图案并作为永久性结构层保留,有效提高生产效率。

在性能参数上,PSPI的耐高温性、介电常数及抗拉伸强度均达到半导体级要求,在OLED显示领域能实现像素界定层(PDL)的精准成型。此外还是平坦化层(PLN)、像素定义层(PDL)和隔离柱(SPC)功能材料。

例如,英特尔在封装技术中采用PSPI作为重新布线层(RDL)的关键材料,实现每平方毫米1000个微凸点的连接密度;三星显示的QD-OLED面板使用PSPI作为隔离柱材料,将屏幕弯折半径压缩至3mm以下。这些突破性应用揭示了一个趋势:PSPI正在从辅助材料升级为决定器件性能的核心结构材料。

PSPI的价值不仅在于性能参数,更在于其引发的工艺范式变革。其打破了"光刻胶+介电材料"的二元体系,通过材料创新简化了制造流程。这种"以材代工"的模式,或将重塑半导体制造的底层技术路径。

国产替代的困局

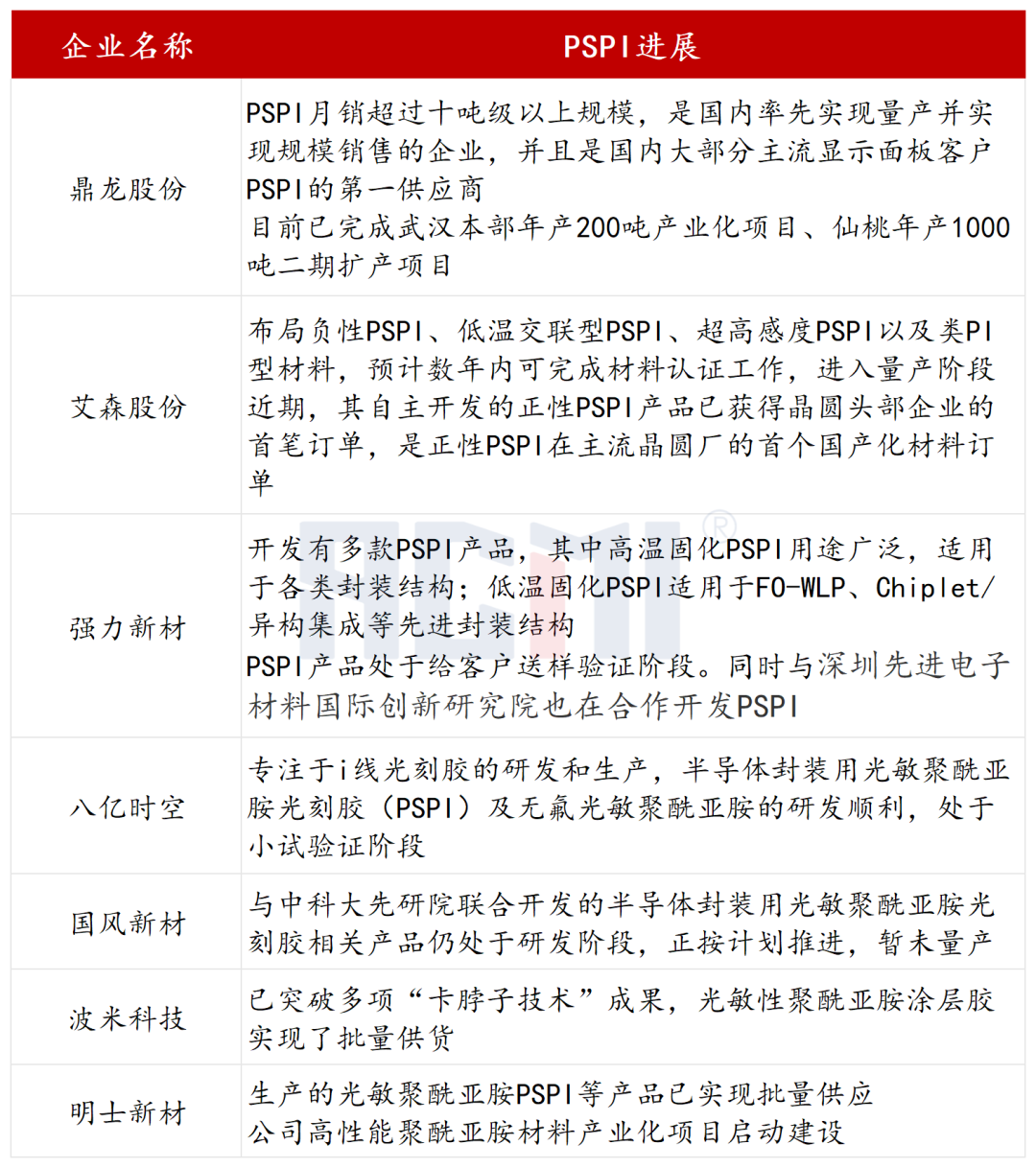

全球PSPI的生产技术主要由美国及日本企业主导,比如日本东丽、富士胶片、旭化成、JSR、美国HDM等。国内半导体封装用PSPI产品仍处于研发和验证阶段,尚未批量化生产,技术难点在边缘光刻中表现出的清晰度,能否满足市场要求是关键;显示面板用PSPI在国内已经实现了量产。前者有八亿时空、国风新材和强力新材等,后者则有鼎龙股份布局。

全球PSPI市场呈现"技术垄断加剧,需求爆发增长"的格局。据统计,2023年全球PSPI市场销售额约为21亿元,其预计2030年有望达到120亿元,2024-2030年CAGR为27.5%。但市场份额高度集中,东丽、富士胶片、HDM三家日美企业占据95%以上产能,尤其在14nm以下先进制程用PSPI领域近乎垄断。这种局面导致国内企业面临以下困境:

技术代差:日本东丽是全球PSPI市场的主导企业,其在正性PSPI产品方面已经取得了显著的市场化成功。此外,日本企业在PSPI的合成和应用方面具有深厚的技术积累,特别是在酯型PSPI的开发和应用上。

验证壁垒:我国PSPI企业缺乏与核心先进制程下游客户的联合开发验证,后入局的企业获得下游客户验证的机会较少、验证及技术迭代周期较长。

配套供应链:PSPI的研发合成需要上游聚酰亚胺单体及光敏材料单体的供应链配套。特种单体的成本较高也使得PSPI的研发验证成本较高,加大了国产PSPI产业化的难度。

国内企业的加速布局

在我国半导体供应链进口替代需求迫切的背景下,大量拥有基础优势的光电材料企业开始重点布局PSPI,依托中国在OLED显示领域的独特优势,逐步以OLED显示用PSPI作为切入点,开展面向先进芯片封装的PSPI研发及产业化。

此外,我国聚酰亚胺上游单体也在同步推进。2023年,高端聚酰亚胺单体配套企业天津众泰材料完成超3亿元的大额融资,用于建设高端聚酰亚胺单体的规模化产能及加大研发能力,以配套国内高端聚酰亚胺材料研发及产业化需求。

与此同时,万润股份、常州阳光等聚酰亚胺单体企业,也都开展了相应的扩产规划。随着上游的配套,我国PSPI的研发产业化也将提速。